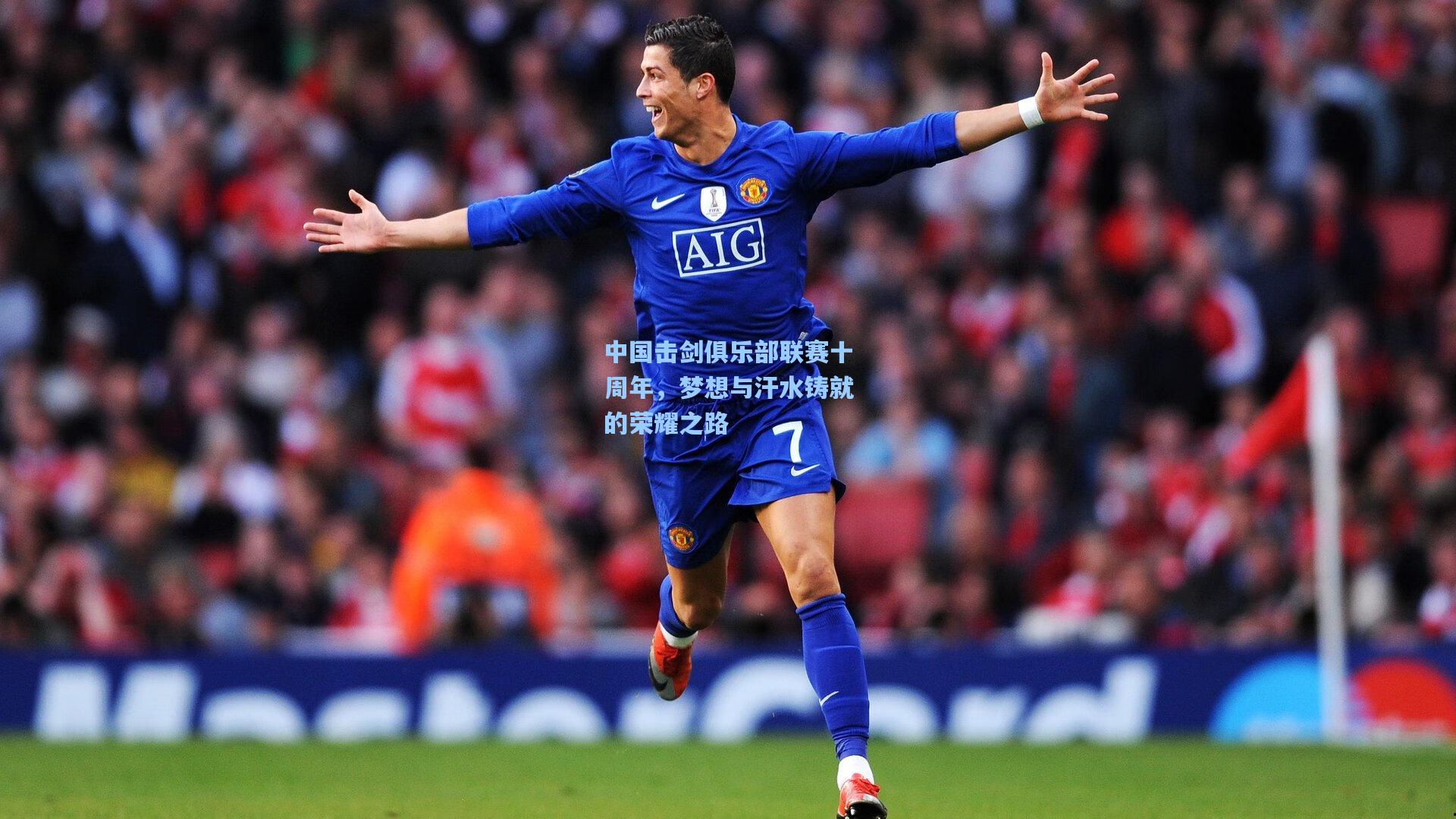

在初夏的微风中,一条条剑道上闪烁着金属碰撞的火花,十年,对于一项体育赛事而言,是从萌芽到成熟的关键跨越;对于无数击剑爱好者来说,则是一段承载梦想与汗水的共同记忆,中国击剑俱乐部联赛迎来十周年里程碑,这不仅是一项赛事的成长史,更是中国民间击剑运动发展的缩影。

缘起:从零到一的突破

2015年,中国击剑运动正处于专业与业余的断层期,专业选手在国际赛场上摘金夺银,而大众击剑却缺乏全国性的交流平台,首届中国击剑俱乐部联赛应运而生,最初只有寥寥数站比赛,参赛人数不足千人,组织者回忆道:"那时的条件简陋,但我们看到了爱好者眼中的光芒,那是对击剑最纯粹的热爱。"

北京朝阳剑术俱乐部创始人李教练见证了联赛的起步:"第一年我们带着6个孩子参赛,需要自驾8小时到外地比赛,孩子们抱着剑包睡在后座,那种热情令人动容。"

发展:规模与质量的双重飞跃

十年间,联赛实现了惊人跨越,从最初每年3站比赛发展到如今覆盖全国20余个城市的系列赛;参赛人数从不足千人增长到每站超过3000人;年龄组别从3个扩展到8个,覆盖6岁至60岁以上各年龄段选手。

技术层面同样取得长足进步,联赛引入了国际标准的电子裁判设备,建立了选手积分排名系统,并创新性地开设了线上裁判培训课程,去年开始试点的"智能剑道"项目,通过传感器和AI技术实时分析选手动作,为训练提供数据支持。

上海锋芒击剑中心的少年选手王同学分享了他的经历:"我参加了六届联赛,从U10组别打到U16,联赛就像我的'年度考试',每年都能看到自己的进步,最开心的是去年在全国总决赛中获得了个人赛铜牌。"

人物:平凡中的不凡故事

联赛十年,涌现出无数感人故事,68岁的张老先生是联赛最年长的常客,退休后才开始学习击剑:"年龄不是障碍,每次站在剑道上,我都感觉自己年轻了二十岁。"

来自成都的听障选手小林通过击剑找到了自信:"击剑让我学会用身体语言交流,在赛场上没有人把我当作特殊人群看待。"今年,她获得了女子花剑B组冠军。

还有那些默默付出的裁判和志愿者,年过五旬的王裁判原是数学教师,因孩子练习击剑而爱上这项运动,通过刻苦学习成为国家级裁判:"我吹过上千场比赛,最欣慰的是看到孩子们学会尊重规则、尊重对手。"

生态:击剑文化的普及与深化

联赛的持续举办推动了击剑运动在中国的大众化进程,据统计,过去十年间,全国击剑俱乐部数量增长了6倍,达到近800家,许多二三线城市甚至县城都出现了击剑培训机构。

教育专家注意到击剑对青少年的积极影响。"击剑培养的专注力、应变能力和抗挫折能力,对孩子的成长至关重要。"北京师范大学体育与运动学院教授指出,"联赛为青少年提供了展示自我的平台,这种经历胜过任何说教。"

商业层面,联赛带动了击剑装备、培训、赛事运营等产业链发展,国内品牌逐渐崛起,提供了性价比更高的选择,降低了参与门槛。

挑战:疫情下的转型与创新

2020年开始的疫情给联赛带来严峻挑战,组织者迅速调整策略,推出"线上积分赛"和"区域分站赛"模式,在确保安全的前提下维持赛事运行,期间开发的远程裁判系统和视频参赛流程,后来成为联赛的常设功能。

"那段时间我们学会了灵活应变。"联赛组委会成员表示,"困难反而推动了技术创新,我们建立了更完善的数字化平台。"

新起点,新征程

站在十周年的节点上,联赛面临新的机遇与挑战,如何平衡竞技性与普及性?如何进一步扩大地域覆盖?如何培养更多本土教练和裁判?这些都是组织者正在思考的问题。

下个十年,联赛计划与教育系统深度合作,推动击剑进入更多校园;同时加强国际交流,邀请国外俱乐部参赛,提升赛事水平;还将探索与科技企业合作,开发更多智能训练设备。

国家击剑队主教练表示:"俱乐部联赛为国家队发现了不少好苗子,群众基础的扩大必将促进中国击剑整体水平的提升,未来我们有望在国际赛场上看到更多来自俱乐部体系的选手。"

十年,对于历史长河只是短暂一瞬,但对于中国击剑俱乐部联赛而言,是从无到有、从弱到强的完整历程,这条十年之路,由无数人的梦想与汗水铺就——那些早早起床训练的身影,那些自驾数小时参赛的家庭,那些在场边紧张指导的教练,那些公正执裁的裁判...

中国击剑俱乐部联赛不仅是一项赛事,更是一个梦想的孵化器,一个成长的见证者,每个人都是击剑精神的传承者,每个人都在与自己赛跑,与时代同行,未来已来,剑指新程,中国击剑俱乐部联赛将继续书写与每一位击剑爱好者共同成长的新篇章。