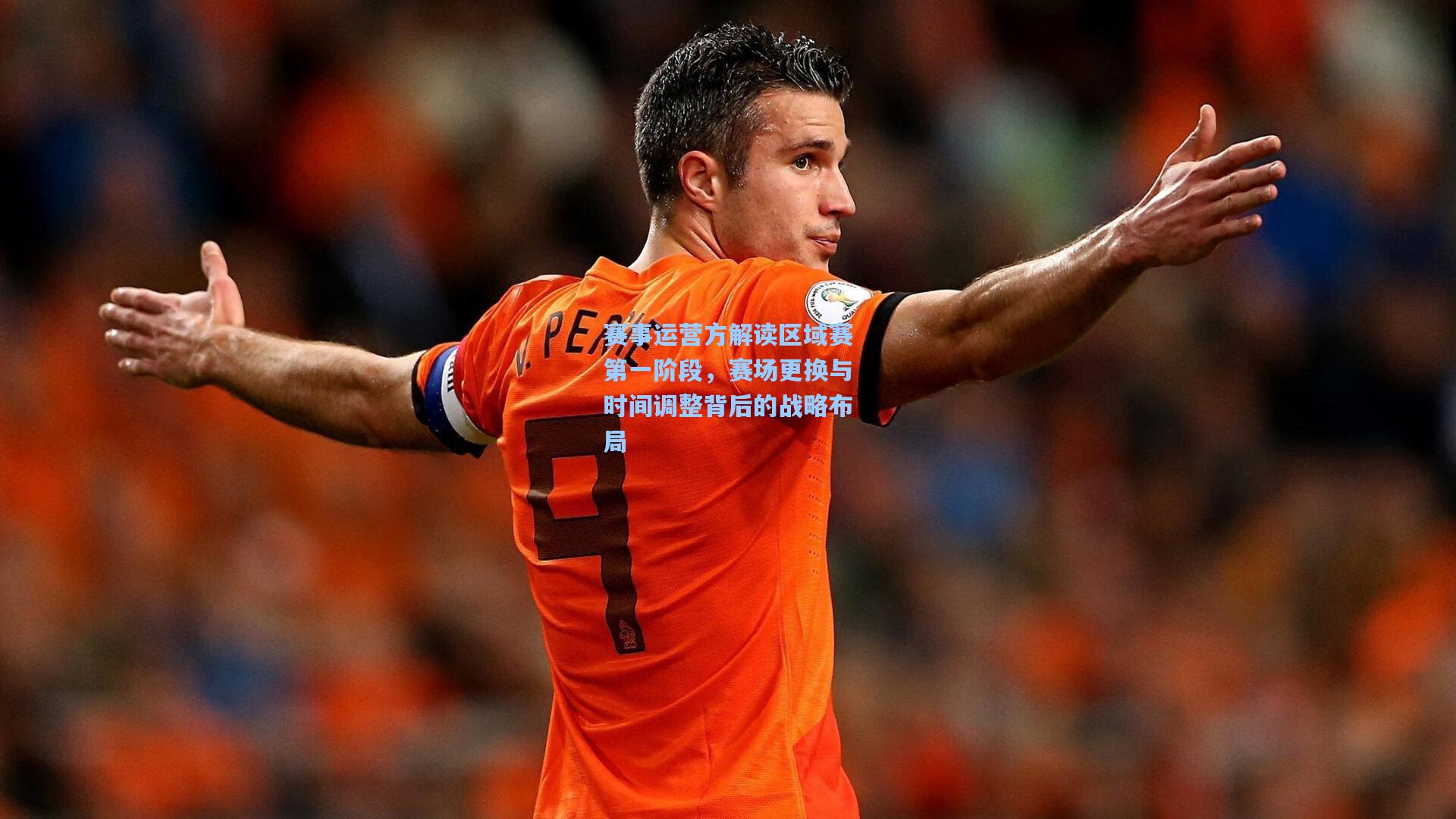

在竞技体育的世界中,变化是唯一的不变,区域赛第一阶段的赛事运营方宣布了一项重大调整:赛场更换与比赛时间的大规模改变,这一决定迅速在体育界引发热议,粉丝、运动员与赞助商纷纷猜测背后的原因与可能带来的影响,为此,我们独家专访了赛事运营总监李明,为您深度解析这一决策背后的战略思考与未来布局。

赛场更换:从城市中心到郊区新馆的转型

区域赛第一阶段原定于市中心的体育场举行,这座场馆拥有数十年的历史,曾举办过多项国际赛事,运营方在赛前一个月突然宣布,将赛场更换至位于郊区的新建多功能体育馆,这一决定起初引发了部分观众的不满,尤其是那些已经提前预订住宿和交通的远道而来的粉丝。

李明在采访中解释道:"赛场更换并非临时起意,而是基于长期战略的考量,新建体育馆不仅容量更大,还配备了最新的智能设施,包括可调节的灯光系统、沉浸式观赛体验技术以及更完善的运动员休息区,这些升级直接提升了赛事的质量与安全性。"

新场馆的选址也考虑了交通与可持续发展的因素。"郊区场馆周边有更完善的高速网络和停车设施,减少了城市中心的拥堵问题,新馆采用太阳能供电和雨水回收系统,这与我们推动绿色赛事的承诺高度一致,"李明补充道。

这一更换还带来了意想不到的积极效应:新赛场位于新兴体育产业园区内,吸引了更多本地观众参与,推动了区域经济发展,数据显示,第一阶段比赛的上座率同比提升了15%,其中本地观众占比从过去的40%上升至60%。

时间调整:适应全球观众与运动员需求

除了赛场更换,比赛时间的调整也成为焦点,原定的晚间比赛部分被移至下午,而一些关键场次则调整为周末的黄金时段,运营方还增加了"弹性时间槽",允许根据天气条件或运动员状态进行微调。

"时间改变是为了更好地服务全球观众与运动员,"李明指出。"区域赛第一阶段吸引了来自20多个国家的选手,时区差异成为一大挑战,通过调整时间,我们确保了亚洲、欧洲和北美的主要观众都能在合理时段观看直播。"

运动员福利也是时间调整的核心因素。"我们与体育科学团队合作,发现下午时段更适合某些项目的表现,例如耐力类项目在较低气温下成绩更优,减少夜间比赛有助于运动员恢复体能,降低受伤风险。"

这一调整还考虑了数据驱动的观赛习惯分析,运营方通过大数据发现,周末下午的互动率最高,尤其是家庭观众群体。"我们将部分焦点赛事移至周六下午,结果社交媒体互动量增加了30%,直播收视率也创下新高,"李明分享道。

区域赛第一阶段的成功与挑战

赛场更换与时间调整的实施并非一帆风顺,运营方面临了物流重组、票务退款与沟通压力等多重挑战,第一阶段的数据显示,这些变化整体上取得了成功。

在竞技方面,运动员反馈积极,网球选手张薇表示:"新场馆的硬件设施让比赛更加舒适,尤其是休息区的设计减少了赛前压力。"而时间调整也让运动员有更充分的准备时间,"下午比赛让我有更长的热身窗口,状态调整得更好。"

从商业角度看,赞助商与广播公司的满意度也显著提升,新场馆提供了更多的品牌曝光机会,而时间调整则扩大了广告覆盖范围,一家主要赞助商的代表评论道:"弹性时间槽让我们的营销活动更精准,投资回报率明显提高。"

运营方也承认了不足之处。"部分观众对更改感到不便,这是我们未来需要改进的沟通环节,"李明坦言。"我们已推出了一项补偿计划,为受影响粉丝提供折扣券和优先购票权,同时优化了实时通知系统。"

智能化与个性化赛事的趋势

区域赛第一阶段的调整不仅是应对当下需求的举措,更是未来赛事运营的预演,李明透露,运营方正在测试基于人工智能的动态调度系统,该系统可根据实时数据(如天气、运动员健康状况和观众偏好)自动调整比赛时间与场地。

"未来的赛事将更加智能化与个性化,"他展望道。"观众可能通过APP定制自己的观赛时间,而运动员也会享有更灵活的赛程,区域赛第一阶段的改变只是第一步。"

运营方计划将新场馆打造为"智慧体育中心",整合虚拟现实观赛、即时数据分析与互动体验等功能。"我们的目标是打破观赛的物理界限,让全球观众无论身在何处都能沉浸其中。"

赛场更换与时间改变看似是赛事运营中的技术性调整,实则体现了体育产业向更人性化、科学化与全球化方向的发展,区域赛第一阶段的成功证明了创新与适应的重要性,也为后续赛事树立了新标杆,随着技术的不断进步与观众需求的演变,体育赛事将继续突破传统界限,打造更精彩的体验。

正如李明总结所言:"体育的本质是连接人们的情感与激情,无论是赛场还是时间,改变只是为了更好地服务这一本质。"